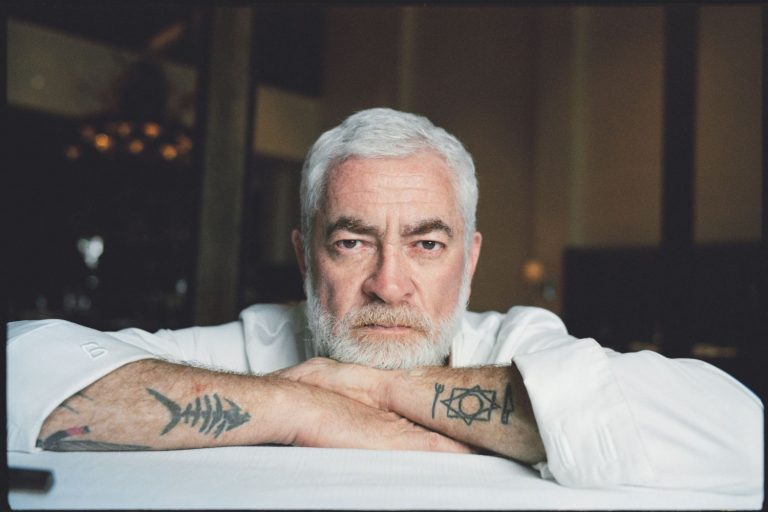

Foto: Victor Affaro

O incontestável chef brasileiro mais famoso no mundo é um misto de contradições e improbabilidades. Alex Atala é o punk rebelde que aprendeu a ter disciplina. O menino de família operária paulistana, filho e neto de pescadores, que se tornou cosmopolita; desbravador do Brasil profundo a bordo da Variant do pai. Quando na Europa, o jovem imigrante encontrou na lida da cozinha a chance de estender seu visto.

Acessibilidade

Foi por acaso, sem muita intenção, que Atala começou a transformar em arte o seu instinto de berço – ou melhor, seu dom. Tal talento foi lapidado em cozinhas europeias, mas carrega uma memória intuitiva e primitiva de tudo que viveu na natureza brasileira, da Mata Atlântica à Amazônia – e que, a duros percalços, consolidou no D.O.M., em São Paulo, uma forma de fine dining só sua de celebrar o que faz o Brasil ser Brasil. Ali, autenticidade e atrevimento sempre foram palavras de ordem, da formiga saúva que ele apresentou ao mundo ao arroz e feijão servidos no almoço.

Hoje com 57 anos, mais sereno, e cada vez com mais vontade de se cuidar – ioga todo dia e análise uma vez por semana –, o chef comemora uma efeméride: 25 anos de um de seus quatro filhos – aquele que carrega duas estrelas Michelin. Modernizado, jovial, com uma equipe de vários cantos do país, o restaurante orgulha seu criador de não precisar mais dele. “O D.O.M. é muito maior que eu”, assegura, com a certeza de ter criado, ao lado do seu braço-direito e sócio Geovane Carneiro, algo que irá perdurar no tempo.

Atala, porém, não perdeu o senso de aventura. Além das viagens aos confins do mundo, hoje desbrava os negócios da hotelaria como sócio do clube de membros Resid, e segue com sua cozinha ousada, alicerçada sobre o orgulho de seu país. Rapadura, mocotó, feijão andu, pirarucu (técnica caiapó de fazer peixe), bolo de rolo e tantas outras referências singelas do puro suco de Brasil são elevadas à alta gastronomia no menu comemorativo de 25 anos do D.O.M., inspirado na obra e vida do mestre Ariano Suassuna.

Entre compromissos mil (e uma agenda frenética de viagens, que inclui Amazônia, Alemanha, Ibiza, Arábia Saudita e Dubai até o fim do ano), Atala recebeu a Forbes para um bate-papo e uma sessão de fotos analógicas – aquele toque artesanal que o chef tanto preza, diga-se de passagem. A seguir, os melhores momentos da entrevista.

Forbes – Você gosta de chamar o D.O.M. de besouro voador. Pode explicar?

Alex Atala – Existia uma propaganda que falava que a ciência não explica o besouro: ele é pesado, não é aerodinâmico e as asas são pequenas. Ele é todo errado, mas voa. E o D.O.M. é isso. Quando abri o restaurante, isso aqui [a Rua Barão de Capanema] não era uma zona chique do Jardins. Era uma rua sem saída, na mesma porta que entram os clientes, os funcionários, a comida, e sai o lixo. Eu não tinha grana, então, fiz uma cozinha que era esquisita, o shape dela não era comum. Arrisco dizer que o D.O.M. tenha sido o primeiro restaurante com cozinha aberta no Brasil. Ninguém entende, mas ele voou, alto, longe e por muito tempo. Muito autêntico e forte – muito mais talvez até do que eu mesmo.

Foto: Victor Affaro

Para celebrar as bodas de prata do D.O.M., as formigas tradicionalmente douradas ganharam nova roupagem

De onde vem o seu orgulho de ser brasileiro?

Morando fora, dos meus tempos na Europa. Você volta muito mais brasileiro do que quando saiu. Na época, eu era do punk, queria ser tudo igual aos ingleses; não queria ouvir Caetano Veloso, achava o Jorge Ben Jor sem graça, e voltei com tudo isso ressignificado dentro de mim. Mas também vem da minha família, que era uma família de nômades mesmo, quase ciganos. A gente viajava o Brasil de Variant, eu, meu pai, minha mãe, meu avô e mais três irmãos. Tinha essa coisa de família simples, a gente ia comendo o que encontrava, o que era barato. E nisso acontecia muita descoberta de sabor. Acho que isso não se perdeu em mim, se transformou em um desejo de ir para lugares diferentes. A Márcia, minha mulher, diz que meu conceito de férias é “quanto pior, melhor” [risos].

Qual destino mais te fascinou?

Tenho um pouco de fetiche por viagens. Gosto de ir para lugares que ninguém em sã consciência iria. Quis ir para a Ilha de Santa Helena, onde Napoleão Bonaparte se exilou, e para Benin, de onde veio a maioria dos africanos na época da escravidão. Mas o lugar que mais me impactou foi o Japão. Desde criança, eu mexo com peixe, sou apaixonado por pescar, e achava que sabia tratar um peixe. Quando fui para lá a primeira vez, descobri que eu era um zero à esquerda, um arrogante, ignorante. Lá, há um respeito absoluto com o ingrediente que a natureza nos dá de graça – isso sem contar a elegância dos movimentos no trato do peixe. Os japoneses são especialistas no não desperdício de energia. Ir para o Japão e voltar com essa história é um soco no estômago. Eu, que fui educado em cozinhas europeias, descobri que, até então, tinha trabalhado tudo errado. Isso faz 15 anos. Voltei mais 15 vezes para o país desde então.

Mas já viajou muito pelo Brasil. Qual é o lugar mais impactante dos últimos tempos?

No último ano e meio, comecei a conhecer casualmente umas famílias italianas aqui do interior de São Paulo: Indaiatuba, Sorocaba, Itu. Vi uma cozinha caipira paulista, gêmea da italiana, customizada aos ingredientes disponíveis aqui – isso é muito bonito, quase um dialeto italiano que ganha sotaque brasileiro. É fascinante ver que esses movimentos culturais aconteceram e que, muitas vezes, não estão lá nas profundezas da Amazônia, e sim há 100 quilômetros de São Paulo. Tem muita cultura e beleza embaixo do nosso nariz.

Dos tantos ingredientes brasileiros que você conheceu, qual te emocionou logo de cara?

Tucupi. Um subproduto da mandioca, que experimentei nas primeiras idas ao Pará, quando mais novo. É muito potente, de explodir cabeças. E segue explodindo em todo lugar que eu levo, do Japão à França, quando cozinho ao lado de outros grandes chefs. A mandioca em geral me fascina, tanto que escrevi um livro só sobre ela. Ela atravessa todos os períodos da história do Brasil e está na mesa de todo brasileiro: do rico, do pobre, do branco, do indígena, do ribeirinho, do gaúcho.

Foto: Sergio Coimbra

O prato Pirarubu, que remete à técnica Kayapó em que carnes são cozidas com farinha de mandioca e tapioca em folha de bananeira

O que jamais entra na sua cozinha?

Mau-humor [risos]. Mas, em 2009, escrevi à mão no meu cardápio que eu estava renunciando ao uso de foie gras e trufas. Eu era um grande vendedor de foie gras, talvez o maior vendedor em quilos que São Paulo tinha naquele momento. Por que eu usava? Era a maneira de credibilizar o ingrediente brasileiro – foie gras com mandioquinha, ou cambuci – e torná-lo mais palatável. E, um dia, entendi que não precisava disso e renunciei. Fui duramente criticado. Acho que o que fiz foi um movimento importante, um quebrador de paradigma. Hoje, o foie gras, a trufa ou o caviar (que de vez em quando dou opção às pessoas) entram para compor uma receita ou atender um capricho do cliente. No final do dia, tenho um negócio, não um ateliê.

Já disse que não quer ter mais um restaurante. Como saiu disso para ser sócio de um clube de membros, na área de hotelaria?

A hotelaria é uma extensão natural da gastronomia. Gosto de parafrasear o Rogério Fasano e dizer que o sonho de todo restaurateur é virar hoteleiro. São novos desafios, é uma ampliação de horizontes e uma provocação para a gente abordar a hospitalidade de outra forma, mais profunda, inovadora e diversificada. E tem sido incrível, cheia de aprendizados, criatividade e energia no Resid.

Foto: Victor Affaro

Alex Atala: “Meus restaurantes são meu primeiro compromisso, levo isso muito a sério”

Quais são os rituais essenciais da rotina de Alex Atala?

Primeiro, almoço no Dalva & Dito, jantar no D.O.M. Meus restaurantes são meu primeiro compromisso, levo isso muito a sério. De resto, acordo muito cedo (sou madrugador) e faço ioga. Depois da pandemia, passei por oito cirurgias, e o jiu-jitsu [ele é faixa preta] está menos presente neste momento. Às vezes, nado. Às quartas-feiras, faço análise. Depois, entro no restaurante e só sabe Deus que horas vou sair. Se tenho tempo no meio da tarde, vou fazer massagem ou fisioterapia [ele mostra as cicatrizes no braço, das cirurgias]. Já no serviço da noite, não fico mais até o último cliente como antes, prezo mais do que nunca dormir bem. Não ligava de só dormir três horas por noite, mas hoje, com 57 anos, me incomoda. Meu corpo pede para dormir bem, e mais cedo.

A síndrome do impostor te alcança quando é chamado de maior chef brasileiro?

Eu tento não pensar muito nesse título. Não sofro frequentemente, mas dizer que não sinto essa síndrome seria uma grande mentira. É difícil olhar para trás e acreditar que o meu restaurante durou 25 anos cheio. É difícil olhar para si mesmo e falar “caraca, fiz um Chef’s Table” ou “uau, tenho duas estrelas Michelin”. São coisas grandes e, quando acontecem com você, parece que foi um sonho. Então, lógico que a síndrome do impostor vai existir. Não é todo dia que eu olho no espelho e penso: “Nossa, você é o cara da série da Netflix”. Tem vezes que acordo me sentindo um merda, porque a vida é dura e ela bate forte. E é claro que você vai se questionar.

Como é a sua relação com a espiritualidade? O que faz para se manter são?

Eu sei que a vida não é só o que eu enxergo, mas também não vou na igreja [risos]. Para me manter são, faço ioga todo dia. Gosto de dizer que a primeira droga que uso é de manhã cedo e se chama oxigênio: ele me acalma, me põe no lugar. Tiro 50 minutos para gerir uma coisa em que nunca tinha prestado atenção, que é a minha respiração – se ela não estiver bem, eu não estarei. Aprender a respirar e a olhar para dentro de mim é uma faxina, que precisa ser feita constantemente, antes que tudo fique sujo demais. A ioga, a meditação e a análise são as pequenas faxinas que faço.

Foto: Victor Affaro

Alex Atala: “Daqui para frente, acho que se terá uma nova relação de respeito com ingrediente, ao não desperdício, ao respeitar uma vida que se vai para manter a sua, seja de um animal, planta ou fruta, todas as formas vivas”

Quero fazer um exercício de imaginar o futuro. Como deve ser a boa mesa em 50 anos?

Sou aquele eterno otimista. Acho que o mundo e as empresas estão mudando, o respeito à comida também. Ainda não mudou, mas estamos tomando consciência do erro. Acredito que a cozinha do futuro não vai ser parecida com a dos últimos 50 anos, mas talvez dos últimos 100. Com a cozinha que os nossos avós faziam. Sabe por quê? Minha avó não fazia canja de galinha de peito e coxa, e sim de pescoço, de ponta de asa, de pé – as coisas não eram jogadas fora. Daqui para frente, acho que se terá uma nova relação de respeito com ingrediente, ao não desperdício, ao respeitar uma vida que se vai para manter a sua, seja de um animal, planta ou fruta, todas as formas vivas. A cozinha do futuro é parecida com a cozinha da minha vó, de respeito.

Você é fã expresso de Heitor Villa-Lobos, que toca todo dia no D.O.M., e de Ariano Suassuna. Quais são suas outras referências culturais atuais?

Estou lendo um livro que tem a ver com um momento atual: um grande amigo, que cresceu comigo, está morrendo. Ele tem um câncer cerebral, não consegue mais falar, é uma situação muito dura. Daí comecei a ler A morte é um dia que vale a pena viver [de Ana Claudia Quintana Arantes], e ele te bagunça, mas é um livro muito bom. Hoje a sessão de análise foi só sobre isso.

Quando falamos de legado, o que deixará que mais te orgulha?

Acho que os filhos. Eu estava no meu sítio este final de semana e lembrei do meu avô. Fiquei todo emocionado pensando em como sou uma fração dele, e os meus filhos são uma fração ainda menor. Daí você começa a entender essa linha de transmissão de sabedoria. É isso que quero deixar. Tenho três filhos e é muito legal como eles não querem ser filhos do Alex Atala. Cada um buscou seu caminho, mas são todos caminhos em que eu acredito: o Pedro mora nos EUA, faz grafite e tatuagem; a Joana trabalha com a Djamila Ribeiro; e o Tomás, o “caiapunk”, dá aula de inglês em comunidades indígenas caiapó. Eles são fruto de um meio que não esqueceu da cultura e da arte, não deu sobrevalor e nem fez pouco do dinheiro. Meu maior orgulho dos meus filhos é que eles não ligam para ter iPhone, mas sabem o que é bom de verdade e têm consciência socioambiental – melhor que a minha, aliás.

Entrevista publicada na edição 124 da revista, disponível nos aplicativos na App Store e na Play Store e também no site da Forbes.